In due mesi e mezzo virologi, epidemiologi e ricercatori hanno scoperto molte cose sul coronavirus, ma alcune importanti domande sono ancora senza risposta.

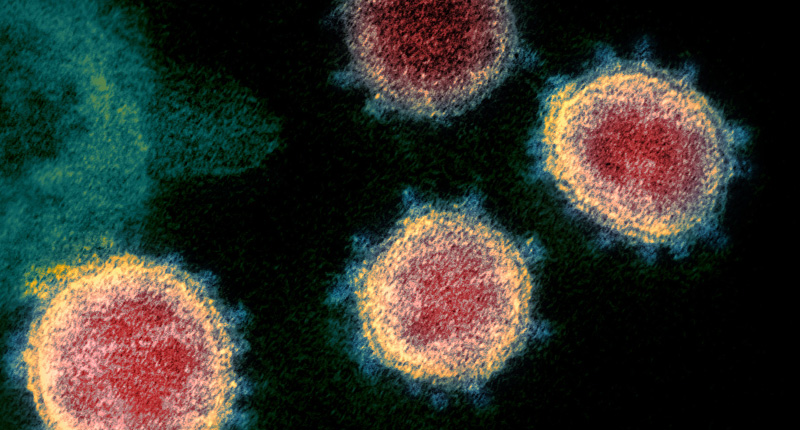

Da circa un mese e mezzo virologi, epidemiologi, medici e ricercatori stanno studiando l’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2) per comprendere le caratteristiche del virus e il modo in cui si sta diffondendo, elementi importanti per adottare nuove strategie per rallentarne la diffusione e per sviluppare farmaci, vaccini e trattamenti per ridurre la sua letalità. In poche settimane dalla scoperta del virus a inizio gennaio, per esempio, è stato possibile ottenere la sequenza genetica del coronavirus, in modo da rendere più semplice la sua identificazione con i test. Ogni giorno i ricercatori scoprono qualcosa di nuovo sul virus che sta cambiando le abitudini di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, ma molto resta ancora da scoprire e da capire.

Dopo essere guariti si diventa immuni dal nuovo coronavirus?

Dopo un’infezione virale, il sistema immunitario di solito conserva un ricordo della minaccia che l’aveva causata, impedendo al virus di farci ammalare nuovamente. Sappiamo però che alcuni coronavirus, come quelli che causano il comune raffreddore, non portano a una completa immunizzazione nel lungo periodo: il sistema immunitario sembra dimenticarsene e deve quindi imparare a riconoscere da capo la minaccia, nel caso in cui si ripresenti. A oggi non è chiaro se questo valga anche per l’attuale coronavirus: se così fosse potrebbe essere più complicato sviluppare un vaccino, o potrebbe essere necessario ripetere la vaccinazione stagionalmente, come avviene con l’influenza.

Il coronavirus sarà indebolito dal caldo?

Alcuni tipi di virus e coronavirus tendono a essere stagionali, con una prevalenza nei mesi freddi e una minore ricorrenza tra la popolazione durante il resto dell’anno. Non sono a oggi noti i meccanismi che determinano questo andamento, anche se si ipotizza che c’entrino i cambiamenti stagionali e le abitudini delle persone, come restare in luoghi chiusi d’inverno dove i contatti umani sono più stretti. A oggi i ricercatori non sanno dire con certezza se col caldo l’attuale epidemia potrà rallentare, cosa che potrebbe comunque implicare una sua seconda ondata alla fine del prossimo autunno.

Quanto resiste sulle superfici?

I virus possono resistere per diverse ore, in alcuni casi giorni, all’esterno di un organismo, per esempio depositandosi sulle superfici. A oggi non sappiamo per quanto lo faccia anche l’attuale coronavirus, che si trasmette per lo più con le goccioline di saliva che emettiamo tossendo, starnutendo e talvolta parlando: queste si possono depositare sulle mani (se per esempio ci si ripara la bocca col palmo della mano invece che con la piega del gomito quando si starnutisce) e poi finire sulle superfici che tocchiamo. Le ricerche uscite finora non hanno fornito risultati definitivi.

Chi è infetto e non ha sintomi contagia gli altri?

Fin dalle prime settimane dall’inizio dell’epidemia ci sono stati sospetti consistenti circa la possibilità che le persone senza sintomi, ma comunque infette, possano trasmettere il coronavirus agli altri. Non ci sono ancora conferme definitive su questa circostanza, mentre è diventato evidente che in molti casi il coronavirus causa sintomi lievi, che passano quasi inosservati da chi è infetto. La persona inconsapevole di essere malata mantiene quindi una vita sociale attiva, magari assume meno precauzioni, e diventa un importante veicolo di contagio.

Da dove viene questo coronavirus?

I primi casi di polmoniti atipiche sono stati rilevati a Wuhan, in Cina, alla fine dello scorso anno e poi ricondotti all’esistenza di un nuovo coronavirus. I ricercatori sospettano che l’attuale coronavirus provenga dai pipistrelli, animali che fanno da riserva di diverse malattie infettive, ma a oggi non sono state trovate prove definitive. È probabile, inoltre, che tra i pipistrelli e gli esseri umani ci sia stato un passaggio intermedio del coronavirus, forse tramite i pangolini, animali molto ricercati per la medicina tradizionale cinese.

Quanto è letale questo virus?

A seconda delle stime, la percentuale di decessi tra i casi rilevati di COVID-19, la malattia causata dal coronavirus, oscilla tra l’1 e il 5 per cento. Il dato varia sensibilmente a seconda dei paesi e delle modalità con cui sono calcolati i casi positivi e i decessi. La stima dovrebbe diventare più chiara man mano che si diffonde l’epidemia e si rendono possibili analisi statistiche più estese.

Quanti sono i casi reali di contagio?

Non sappiamo quante persone abbiano avuto il coronavirus o siano infette in questo momento, né in Italia né nel mondo, ma secondo gli epidemiologi sono molte di più di quelle rilevate attraverso i test. Questo significa che probabilmente il dato della letalità è sovrastimato, perché nel rapporto tra positivi e decessi non si può tenere conto di tutti gli altri positivi che non vengono sottoposti al test, e che non risultano nelle stesse statistiche. Anche in questo caso, con il progredire dell’epidemia dovrebbe diventare più chiara la diffusione della malattia tra la popolazione.

Le restrizioni ai movimenti funzionano?

In Cina con due mesi di isolamento di Wuhan e di diverse altre città è stato possibile ridurre enormemente il numero di nuovi contagi, facendo rallentare l’epidemia (il risultato è stato ottenuto anche grazie ad altre pratiche per testare e isolare i malati). Non è però chiaro se l’effetto potrà essere mantenuto nelle prossime settimane con il graduale ritorno alla normalità: esiste il rischio che rimuovere le restrizioni faccia tornare il virus a circolare. Lo stesso vale per l’Italia, che sta per completare la sua prima settimana con piene restrizioni.

Quanto durerà questa epidemia?

Oggi è impossibile prevedere quanto durerà l’epidemia da coronavirus, anche se ci sono molti studi e analisi per provare a farsi un’idea. Le stime più pessimistiche mettono in conto almeno un anno di diffusione della malattia sul pianeta. Gli epidemiologi stimano che entro la primavera del 2021 potrebbe essere stato contagiato tra il 40 e il 70 per cento della popolazione mondiale. La maggior parte svilupperà sintomi lievi, ma ci sarà comunque una frazione della popolazione che avrà necessità di cure in ospedale, e per questo è importante rallentare la diffusione dell’epidemia per consentire ai sistemi sanitari di curare più persone possibili al meglio.

Quando avremo il vaccino?

Lo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus potrebbe essere determinante per arrestare prima l’epidemia, e salvare milioni di vite. Diverse aziende farmaceutiche e centri di ricerca sono al lavoro per svilupparne uno, ma i coronavirus non sono agenti infettivi facili e ci sono incertezze sugli esisti di queste ricerche e sulla possibilità di avere un vaccino. I tempi sono comunque dilatati e potrebbe essere necessario attendere più di un anno per averne uno, nella speranza che sia poi efficace su una porzione significativa della popolazione più a rischio.