Il suo successo non dipenderà solo dall’efficacia, ma anche dalla capacità di produrne e distribuirne una quantità enorme di dosi: e chi lo riceverà per primo?

Giovedì 21 maggio il governo degli Stati Uniti ha istituto un fondo da oltre 1 miliardo di dollari che potrà impiegare per ricevere tra 300 e 400 milioni di dosi di un vaccino contro il coronavirus, ammesso che ne sia sviluppato uno efficace. Altri paesi si stanno organizzando per fare altrettanto, chiedendo garanzie sulla disponibilità di dosi in quantità sufficienti per la loro popolazione. A oggi non esiste un vaccino contro il coronavirus e gli esperti stimano che potrebbe essere necessario un anno prima di averne uno, ma la sfida nei prossimi mesi non riguarderà solamente questo: sarà necessario organizzarne la produzione e la distribuzione su una scala senza precedenti.

Vaccini e coronavirus

Attualmente ci sono circa 80 gruppi di ricerca in giro per il mondo al lavoro per sviluppare un vaccino contro il coronavirus, seguendo approcci e tecniche diverse. A inizio settimana l’azienda farmaceutica statunitense Moderna ha annunciato alcuni primi risultati promettenti di un proprio vaccino sperimentale, suscitando però qualche perplessità da parte di diversi osservatori.

Gli Stati Uniti hanno invece messo a disposizione il loro fondo per AstraZeneca, azienda farmaceutica britannico-svedese che ad aprile ha avviato una collaborazione con l’Oxford Vaccine Group dell’Università di Oxford. Il gruppo ha sviluppato un primo vaccino sperimentale, somministrato in una prima fase di test a circa mille volontari nel Regno Unito, allo scopo di verificarne la sicurezza e l’efficacia. I risultati dei primi test non sono ancora noti, ma dovrebbero essere diffusi aggiornamenti nelle prossime settimane.

Il vaccino sviluppato a Oxford è ritenuto tra i più promettenti e, se si rivelasse efficace, sarebbe poi prodotto da AstraZeneca su commissione dai paesi interessati. Per ora oltre agli Stati Uniti ha manifestato interesse nel progetto il Regno Unito, confidando di ottenere le prime dosi già alla fine dell’estate. Questa eventualità appare improbabile per diversi osservatori, che invitano ad avere qualche cautela in più sullo sviluppo dei vaccini contro il coronavirus.

Fare i vaccini

Nell’ultimo secolo, i vaccini hanno consentito di salvare milioni di vite e di eliminare quasi completamente malattie pericolose, invalidanti e talvolta letali, come il vaiolo e la poliomielite. Sono una risorsa essenziale per prevenire le malattie e hanno contribuito a fare aumentare l’età media della popolazione in buona parte del mondo.

Semplificando molto, quando entriamo in contatto con agenti infettivi (come virus e batteri) il nostro sistema immunitario interviene per evitare che l’infezione prosegua, e in diversi casi serba memoria dell’attacco per prevenire attacchi successivi: si diventa immuni. Alla prima infezione di un virus il sistema immunitario non ha però ancora gli strumenti per riconoscere la minaccia, e ci ammaliamo con tutte le conseguenze e i rischi del caso. Un vaccino serve per insegnare al sistema immunitario a riconoscere un determinato agente infettivo, evitando però che ci si debba ammalare.

Di solito si impiegano versioni incomplete o depotenziate degli agenti infettivi, quindi in grado di suscitare una risposta immunitaria, ma non di farci ammalare. Trovare la giusta combinazione non è però semplice e molto dipende dal modo in cui sono fatti i virus e i batteri contro i quali si vuole realizzare un vaccino. È per questo motivo che da decenni abbiamo a disposizione vaccini molto efficaci contro malattie come il vaiolo o il morbillo, mentre fatichiamo a produrne di validi e affidabili contro l’HIV.

A oggi non esistono vaccini già impiegati sulla popolazione per prevenire infezioni da altri coronavirus, nonostante questi tipi di virus siano conosciuti da quasi 60 anni. Non tutti i ricercatori sono ottimisti sulla possibilità di svilupparne uno contro l’attuale, e ci sono diversi aspetti da chiarire: non sappiamo se e per quanto tempo si diventi immuni dal coronavirus, e questo potrebbe complicare l’approvazione di un vaccino.

Nel miglior scenario possibile, entro un anno potremmo comunque avere a disposizione un vaccino contro il coronavirus, ma il suo eventuale successo dipenderebbe poi dalla capacità di produrne dosi a sufficienza per tutti.

Quante dosi

Non è chiaro quante dosi del vaccino siano necessarie per tenere sotto controllo la pandemia. Molto dipenderà da quanto si sarà nel frattempo diffusa la malattia nella popolazione, suscitando un’eventuale immunizzazione per contagio tra la popolazione. In linea di massima: più saranno i contagiati, minori saranno le quantità di vaccino necessarie. Non è una differenza da poco, se si considera che in un caso potrebbero essere richieste milioni di dosi del vaccino e nell’altro miliardi.

Se si mettono insieme tutti i vaccini prodotti contro svariate malattie ogni anno, compresa l’influenza stagionale, si arriva a una produzione mondiale di circa 6 miliardi di dosi contenute in oltre 1,6 miliardi di fiale e boccette. Per motivi di praticità, sia dal lato produttivo sia da quello della logistica, molte case farmaceutiche producono i vaccini in fiale multidose, dalle quali gli operatori possono attingere più volte per la somministrazione a diversi individui.

Le stime circolate finora ipotizzano che per il vaccino contro la COVID-19 potrebbe essere necessaria la produzione di 200-300 milioni di fiale multidose, uno sforzo produttivo che a oggi non può essere raggiunto da nessun produttore da solo, ipotizzando che mantenga nel frattempo i normali livelli di produzione degli altri vaccini.

I tempi per produrre una dose di vaccino variano molto a seconda della tipologia stessa del vaccino e delle tecniche impiegate per produrlo. Uno dei metodi più diffusi implica l’utilizzo degli embrioni nelle uova di gallina, e comporta un lavoro di svariate settimane per realizzare il prodotto finale. Le catene produttive devono essere sorvegliate con grande attenzione, soprattutto per assicurarsi che i vaccini siano realizzati e confezionati in ambienti sterili e privi di qualsiasi tipo di contaminazione.

La produzione del vaccino è inoltre solo una parte del processo, che richiederà la disponibilità di centinaia di milioni di nuove fiale e boccette sterili, sistemi di trasporto e di distribuzione potenziati, senza contare l’attività di somministrazione delle dosi da parte dei sistemi sanitari nei singoli paesi.

Potenziare la produzione

Per raggiungere i livelli di produzione necessari a soddisfare la domanda, le aziende del settore dovranno necessariamente collaborare tra loro, realizzando piani strategici di svariati mesi e che tengano in considerazione l’avanzamento delle ricerche. Dovranno scommettere sulle soluzioni che appaiono più promettenti, mantenendosi comunque la possibilità di cambiare più volte strategia man mano che saranno disponibili i dati sui test clinici.

In previsione di dovere dedicare una parte rilevante della loro capacità produttiva alla pandemia, le aziende del settore dovrebbero inoltre pianificare una produzione anticipata di vaccini per l’influenza stagionale e per altre malattie, in modo da mantenerle in magazzino o distribuirle prima ai clienti.

Altri interventi dovrebbero riguardare il modo stesso in cui sono organizzate le linee produttive, prevedendo l’introduzione di maggiori standard per esempio sulle dimensioni e le caratteristiche delle fiale. Questo approccio consentirebbe di avere una distribuzione più omogenea di macchinari e risorse per produrre e confezionare i vaccini. Avrebbe inoltre il vantaggio di rendere più rapido ed efficace il passaggio a soluzioni alternative, nel caso in cui un vaccino si rivelasse meno efficace del previsto.

Incertezze

Lo sviluppo del nuovo vaccino sta avvenendo in una fase di grande incertezza, e questo potrebbe condizionare gli sforzi per produrlo e diffonderlo. Molto dipenderà dall’andamento della pandemia nei prossimi mesi e dagli approcci che seguiranno le autorità sanitarie. A seconda delle circostanze e delle decisioni assunte, potrebbero essere necessarie quantità enormi o relativamente contenute del vaccino.

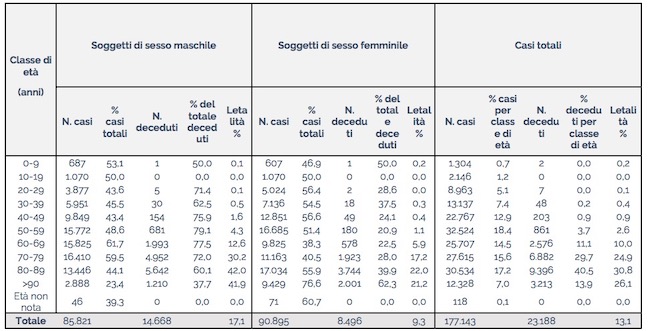

Almeno in una prima fase appare improbabile una vaccinazione di massa della popolazione, considerata la diffusione della malattia. Potrebbero essere sottoposti al vaccino i soggetti più a rischio, come gli anziani e gli individui con altre malattie, che potrebbero aggravarsi a causa del coronavirus. Il vaccino potrebbe essere inoltre somministrato agli operatori sanitari e ai lavoratori in altri settori essenziali, per assicurarsi che possano rimanere attivi. Una vaccinazione selettiva di questo tipo implicherebbe comunque l’impiego di decine di milioni di dosi in buona parte dei paesi del mondo.

Per evitare che la domanda iniziale resti insoddisfatta si ipotizza un approccio alternativo, che preveda la vaccinazione degli individui nelle aree più a rischio e maggiormente esposte all’eventualità di entrare in contatto con persone contagiose. Strategie simili per cerchie di conoscenti sono state adottate nelle fasi finali della campagna di eradicazione del vaiolo e per altre malattie molto pericolose, come l’Ebola. I risultati ottenuti sono stati positivi e hanno consentito di rendere più razionale il consumo delle dosi.

Non si può comunque escludere che il vaccino arrivi troppo tardi o che si riveli meno utile di quanto prospettato finora. È per questo motivo che molti governi si mantengono ancora cauti con gli ordini, in attesa di elementi più concreti su capacità produttive e quantità di dosi necessarie. Ci sono del resto esempi nel passato recente di produzioni di vaccini rivelatesi ampiamente fuori scala: nel 2009 per la pandemia da virus influenzale H1N1 i governi spesero miliardi di euro per acquistare grandi quantità di dosi del vaccino, che si rivelarono poi inutili in seguito alla fine dell’emergenza sanitaria.

I provvedimenti incisivi adottati da buona parte dei governi per rallentare la diffusione del contagio, tramite restrizioni e limitazioni ai movimenti, hanno per ora consentito di ridurre sensibilmente i nuovi casi positivi e hanno alleviato il carico per i sistemi sanitari, inizialmente sotto forte stress come avvenuto in Italia. Gli esperti dicono che l’attuale rallentamento nella rilevazione di nuovi casi potrebbe indurre i governi a sentire una minore urgenza per un vaccino, con una conseguente riduzione degli investimenti per la ricerca. Potrebbe essere un altro elemento di incertezza da non sottovalutare, con conseguenze serie se la pandemia dovesse presentarsi con una nuova ondata di contagi il prossimo autunno.

Finanziamenti

La ricerca per i vaccini contro il coronavirus è finanziata da aziende farmaceutiche, governi e da numerose fondazioni, che negli ultimi mesi hanno donato svariate centinaia di milioni di dollari. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha previsto un fondo da 8,7 miliardi di dollari per lo sviluppo di vaccini e farmaci per trattare più efficacemente i casi di COVID-19. La Bill & Melinda Gates Foundation ha stanziato oltre 250 milioni di dollari per la ricerca, e altri fondi sono stati attivati dalla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), un’organizzazione che utilizza a sua volta fondi forniti da governi e fondazioni per finanziare la ricerca di soluzioni contro malattie che potrebbero causare epidemie su larga scala. L’iniziativa esiste da qualche anno ed è nata in seguito ai casi di Ebola nell’Africa occidentale.

Comunicazione

Una volta ottenuto un vaccino, i governi dovranno organizzare campagne di comunicazione chiare sulle sue modalità di somministrazione e sulle priorità decise per chi potrà avervi accesso per primo. Negli ultimi anni numerose campagne di gruppi e organizzazioni hanno messo in dubbio l’utilità dei vaccini, diffondendo notizie false sulla loro presunta pericolosità. La diffidenza verso un vaccino completamente nuovo, e sviluppato in tempi molto più rapidi rispetto al solito, potrebbe influire sulla sua diffusione e per questo sarà essenziale che le campagne informative siano chiare, soprattutto sul tema della sicurezza per la salute.